【脳卒中と脳梗塞の違い|症状・治療・リハビリから予防法まで徹底解説】

脳卒中と脳梗塞の違いを正しく理解することは、早期発見と適切な対応のために重要です。日本における最新の研究によると、脳卒中の発生パターンは時代とともに変化しており、予防と早期対応の重要性が指摘されています(Li et al., 2023)。このページでは、症状の見分け方から、治療、リハビリテーション、そして予防法まで、最新のエビデンスに基づいて詳しく解説します。

まずは相談!今すぐ予約

脳卒中・脳梗塞の基礎

脳卒中と脳梗塞について、その関係性や違いを正確に理解することは、予防と早期発見の第一歩となります。最新の医学研究では、早期発見と適切な治療開始が予後を大きく左右することが明らかになっています。

脳卒中とは – 3つの種類と特徴

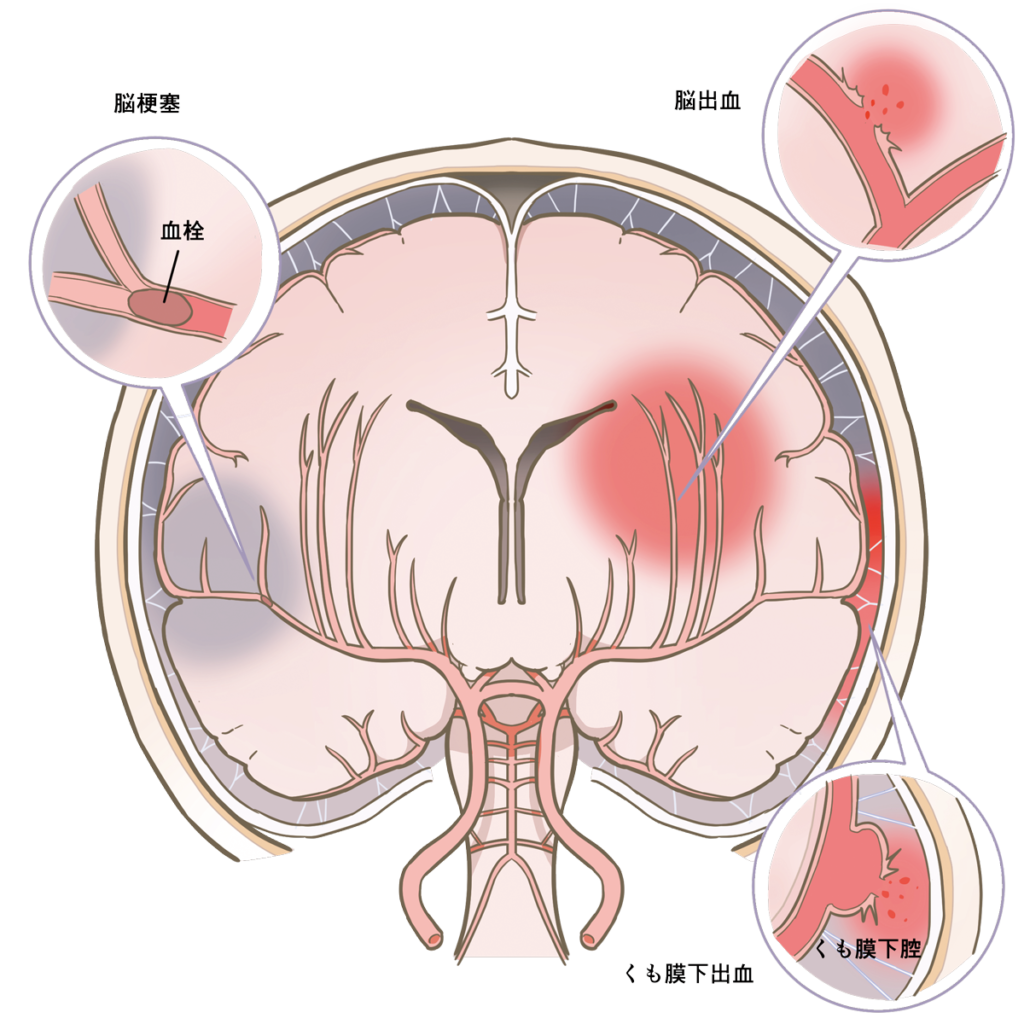

脳卒中は、脳血管疾患の総称です。大きく分けて、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3つのタイプがあります。日本での研究によると、くも膜下出血の発生率には地域差が見られることが報告されています(Shitara et al., 2022)。それぞれのタイプで症状や治療方法が異なるため、正確な理解が重要です。特に初期症状の違いを知ることは、適切な対応につながります。

脳梗塞の発症メカニズム

脳梗塞は、血栓や塞栓により脳血管が詰まることで発生します。血管が閉塞することで、その先の脳組織に十分な血液が届かなくなり、脳細胞が壊死していきます。特に動脈硬化が進行している方や、不整脈がある方はリスクが高まります。早期の治療開始が効果的であることが、大規模研究で示されています(Lees et al., 2010)。

脳出血のリスクと特徴

脳出血は,主に高血圧などが原因で脳内の血管が破裂することで発生します。出血により周囲の脳組織が圧迫され,さまざまな神経症状が引き起こされます。特に高血圧の方は,血圧管理が予防の重要なポイントとなります。

症状を見分けるポイント

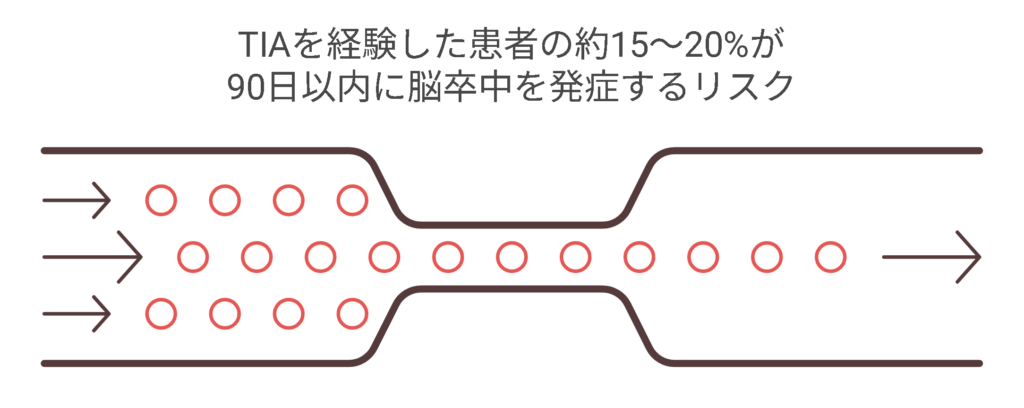

脳卒中の種類によって現れる症状には特徴があり,その違いを理解することは適切な初期対応につながります。しかし,同じような症状でも原因が異なる場合があるため,医療機関での適切な診断が重要です。一過性脳虚血発作(TIA)を経験した方は,その後の脳卒中リスクが高まることが研究で示されています(Wu et al., 2007)。

脳梗塞の初期症状と進行

脳梗塞の特徴的な症状として,片側の手足の脱力や麻痺,言語障害,視野障害などが挙げられます。症状は通常,徐々に進行していくことが特徴です。朝起きた時に症状に気づくケースも多く報告されています。早期発見のためには,わずかな違和感も見逃さないことが重要です。また,複数の症状が組み合わさって現れることもあります。

脳出血の警告サイン

脳出血では,激しい頭痛,突然の嘔吐,意識障害,麻痺症状などが特徴的です。脳梗塞と異なり,症状の出現が急激である点が特徴です。特に,「今までに経験したことがないような激しい頭痛」はくも膜下出血の重要な警告サインとなります。高血圧の既往がある方は,特に注意が必要です。

意識障害のサイン – 重症度の目安

意識障害は脳卒中の重症度を判断する重要な指標です。軽度の意識障害から重度のものまで,その程度によって必要な治療や対応が異なります。声かけへの反応,呼びかけに対する応答の質,自発的な行動の有無などが,意識レベルを判断する重要な手がかりとなります。

関連記事

発症時の緊急対応【要確認】

脳卒中が疑われる場合,素早い対応が予後を大きく左右します。大規模研究によると,発症から治療開始までの時間が短いほど,より良い治療効果が期待できることが示されています(Lees et al., 2010)。ここでは,緊急時に必要な対応手順を具体的に解説します。

FAST法による症状チェック

FAST法は,脳卒中を素早く見分けるための国際的に認められた方法です(Harbison et al., 1999)。

- Face(顔): 笑顔を作ってもらい,顔の歪みをチェック

- Arms(腕): 両腕を挙げてもらい,片側の脱力をチェック

- Speech(言葉): 簡単な言葉を話してもらい,ろれつや理解力をチェック

- Time(時間): これらの症状があれば,すぐに救急車を呼ぶ

救急車を呼ぶべき症状

以下の症状が突然現れた場合は,すぐに救急車を呼びましょう:

- 片側の手足や顔半分の麻痺・脱力

- 呂律が回らない,言葉が出ない

- 激しい頭痛

- ろれつが回らない,言葉が理解できない

- 視野が欠ける,物が二重に見える

- 激しいめまい,ふらつき

救急搬送までの注意点

救急車の到着を待つ間の適切な対応は,患者さんの安全を確保する上で重要です:

- 発症時刻を記録(分単位で)

- 服用中の薬の情報を用意

- 楽な姿勢で寝かせる(特に横向き)

- 重要な連絡先をメモ

後遺症改善のためのリハビリ

最新の研究成果によると,適切な時期に開始するリハビリテーションは,脳卒中後の機能回復に大きな影響を与えることが明らかになっています(Wei et al., 2024)。特に発症後早期からのリハビリ介入の重要性が,多くの研究で指摘されています。

リハビリ開始のタイミング

リハビリテーションの効果は,開始時期によって大きく異なることが報告されています(Hayward, 2022)。特に早期からのリハビリ介入は,神経の可塑性を活かした機能改善が期待できます。発症後の経過時間ごとに,適切なリハビリテーション手法を選択することが重要です。ただし,個々の状態に合わせた慎重な判断が必要です。

時期別リハビリの特徴と効果

運動療法の時間と効果に関する研究では,適切な時間を確保することで,より良い回復が期待できることが示されています(Kwakkel et al., 2004)。早期離床と歩行機能の関係についても,適切な時期に開始することで改善が促進されることが分かっています(Cumming et al., 2011)。

- 急性期: 安全に配慮した基本動作の訓練

- 回復期: 積極的な機能回復訓練

- 維持期: 日常生活動作の向上と機能維持

自宅でできる機能回復訓練

専門家の指導のもと,自宅での継続的なリハビリテーションが重要です。最新の研究では,適切な自主トレーニングが機能回復を促進することが報告されています(Geng et al., 2022)。ただし,必ず専門家に相談の上,個々の状態に適した運動内容を決定する必要があります。

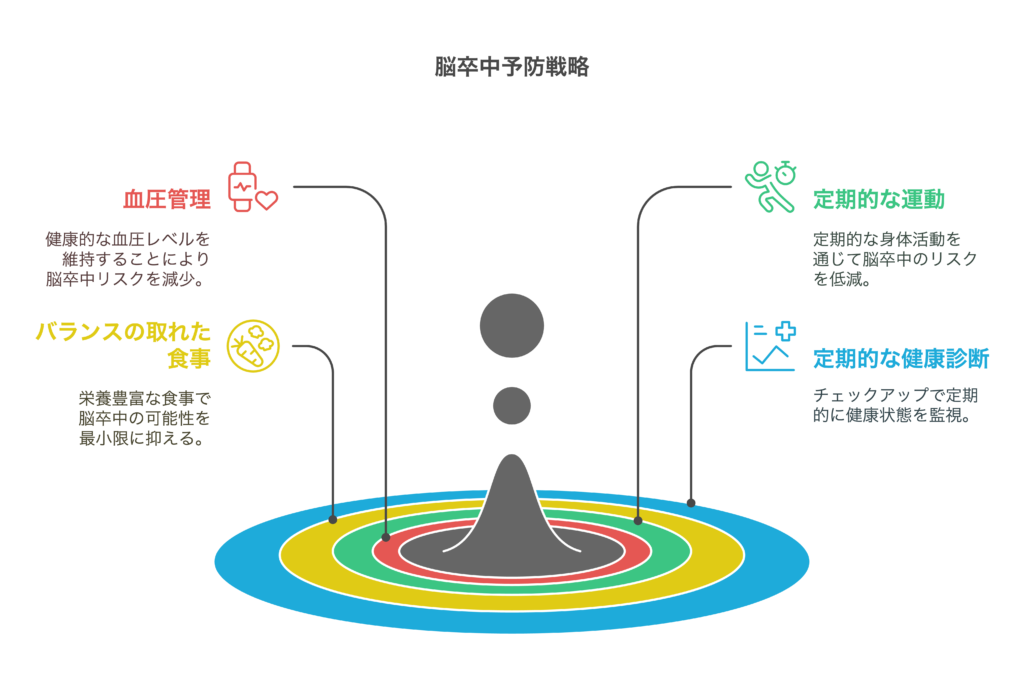

予防と再発防止

脳卒中の予防と再発防止には,日常的な生活習慣の管理が重要です。組織的な予防ケアの重要性は,多くの研究で示されています(Stroke Unit Trialists’ Collaboration, 2013)。特に,複数の危険因子を持つ方は,包括的な予防対策が必要です。

生活習慣の改善ポイント

科学的根拠に基づいた効果的な予防法として,以下の項目が重要とされています:

- 血圧管理: 収縮期血圧140mmHg未満を目標に

- 運動習慣: 週3回以上の定期的な運動

- 食生活の見直し: バランスの取れた食事

危険因子のチェックと対策

以下の項目は,特に注意が必要な危険因子です:

- 高血圧A

- 糖尿病

- 心房細動

定期検査で確認すべき項目

定期的な健康診断で以下の項目をチェックすることが推奨されます:

- 血圧測定

- 血液検査(血糖値,脂質)

- 心電図検査

【まとめ】専門的リハビリで後遺症を改善する方法

脳卒中からの回復には,適切な予防と専門的なリハビリテーションが重要です。最新の研究では,専門家による適切な指導のもとでのリハビリテーションが,効果的な機能回復につながることが示されています(Geng et al., 2022)。私たちの施設では,一人ひとりの状態に合わせた専門的なリハビリテーションプログラムをご提供しています。

参考文献

- Wei X, et al. (2024) A systematic review and meta-analysis of clinical efficacy of early and late rehabilitation interventions for ischemic stroke. BMC Neurol. 24: 91.

DOI: 10.1186/s12883-024-03565-8 - Li J, et al. (2023) Trends in the incidence of stroke and its subtypes from 1963 to 2018 in Japanese urban and rural communities. Int J Stroke. 18: 657-662.

DOI: 10.1177/17474930221135531 - Geng H, et al. (2022) Early rehabilitation exercise after stroke improves neurological recovery through enhancing angiogenesis in patients and cerebral ischemia rat model. Int J Mol Sci. 23: 10508.

DOI: 10.3390/ijms231810508 - Shitara S, et al. (2022) Population-based incidence rates of subarachnoid hemorrhage in japan: The shiga stroke and heart attack registry. J Stroke. 24: 292-295.

DOI: 10.5853/jos.2022.00087 - Hayward KS. (2022) Critically appraised paper: Intensive motor rehabilitation after stroke is more effective within the subacute than acute or chronic phase compared with standard rehabilitation. J Physiother. 68: 142.

DOI: 10.1016/j.jphys.2022.01.002 - Lees KR, et al. (2010) Time to treatment with intravenous alteplase and outcome in stroke: an updated pooled analysis of ECASS, ATLANTIS, NINDS, and EPITHET trials. The Lancet. 375: 1695-1703.

DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60491-6 - Kwakkel G, et al. (2004) Effects of augmented exercise therapy time after stroke: a meta-analysis. Stroke. 35: 2529-2539.

DOI: 10.1161/01.STR.0000143153.76460.7d - Harbison J, et al. (1999) Rapid ambulance protocol for acute stroke. Lancet. 353: 1935.

DOI: 10.1016/S0140-6736(99)00966-6 - Stroke Unit Trialists’ Collaboration. (2013) Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database Syst Rev. CD000197.

DOI: 10.1002/14651858.CD000197.pub3

※ DOIをクリックすると、各論文の詳細情報をご覧いただけます。

この記事の内容は、上記の医学文献に基づいて作成されています。ただし、個々の症状や状態は人によって異なりますので、具体的な治療については必ず医療専門家、リハビリテーションに関する内容に関しては当施設へご相談ください。